走进如今的幼儿园,走廊、教室墙面几乎被孩子们的涂画、手工作品铺满。为了这些 “表征痕迹”,老师们常常牺牲午休记录,连孩子们的游戏时间也被 “画一画” 挤占。《幼儿园保育教育质量评估指南》强调表征的重要性,但当它变成应付检查的 “任务”,就背离了教育初衷。今天我们就聊聊,如何让表征回归孩子的自我表达,真正发挥价值。

01、孩子的 “表征” 到底是什么?

很多老师觉得 “表征就是画画记录”,其实这是对表征的窄化理解。表征是幼儿思维内化的过程,是他们用自己的方式把看到的、想到的、感受到的事物表达出来的行为。《评估指南》明确提到,表征包括绘画、讲述等多种形式,核心是展现幼儿的真实想法与体验。

简单说,小班孩子看到蝴蝶后模仿扇翅膀的动作是表征,中班孩子用积木搭出 “家” 是表征,大班孩子用符号记下 “今天植物浇了水” 也是表征。这些行为背后,藏着孩子的认知水平、情绪状态和创造力,是老师读懂孩子的 “密码”。

02、打破局限:绘画从来不是唯一的表征方式

“每次游戏后都要画,孩子都怕了”,这是很多老师的共鸣。其实表征有 7 种常见形式,可根据孩子特点灵活选择:

某幼儿园的 “元素便笺” 做法很实用:给孩子提供小纸片,可随时用简单符号、图画记录趣事,没有固定次数要求,既尊重自主意愿,又减轻师生负担。

03、影响幼儿主动学习的因素

04、教师这样做:让表征从 “任务” 变 “成长契机”

老师的支持是表征有价值的关键,做好这 3 步就够了:

就像一位老师发现,孩子在 “小餐厅” 做菜单后,还自发记录 “卖出的食物数量”,于是顺势引导学习简单计数 —— 这才是表征的真正价值:让孩子在表达中思考,在思考中成长。

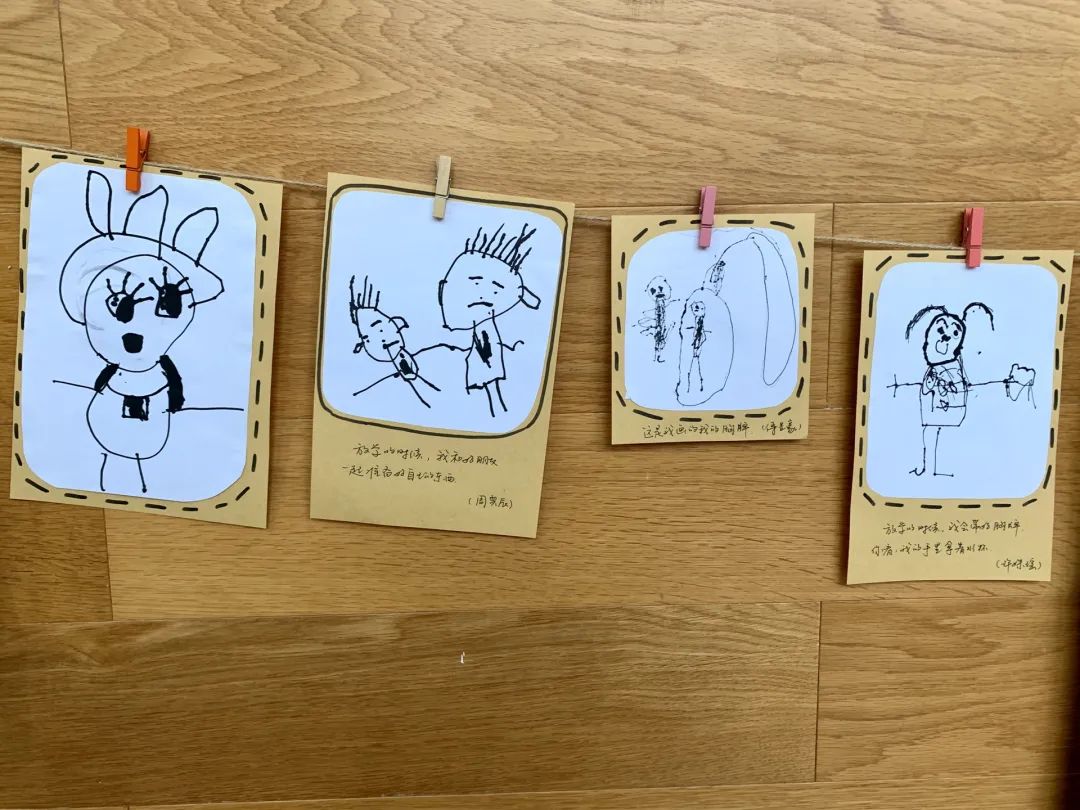

表征不是 “贴在墙上的作品”,而是孩子成长的 “看得见的痕迹”。当我们放下 “必须画出来、必须贴上墙” 的执念,给孩子自主选择的权利,用多元方式接纳他们的表达,表征就会从应付检查的 “任务”,变成孩子愿意参与的 “自我对话”。

毕竟,教育的本质不是留下痕迹,而是读懂孩子。

*声明:内容和图片来源网络,如有侵权请联系删除。